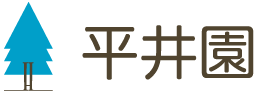

地下水が堆い(うずたかい)と表記する。

地下水堆

(ちかすいたい)

滝島 俊さん作成の資料によると・・。

滝島 俊さん作成の資料によると・・。微妙に西東京市の浸水ハザードマップとずれているところや、必ずしも地表の標高が低いところと限らないってことも興味深い・・。

その発見者で名づけ親である東京理科大学の吉村信吉さんの、論文から抜粋しますと、以下のようである。

多数の井戸から地下水の高さを調査し地下水面が盛り上がっているところを発見した。

・又六地下水堆: 旧保谷市(西東京市)

・上宿地下水堆: 旧保谷市、旧田無市(西東京市)

・井荻、天沼地下水堆: (杉並区)

・仙川地下水堆: (三鷹市)

発見した4つの地下水堆のうち2つが西東京市内にあるっていうのだから、珍しいもの?として自慢・・?できますかね。

それとも・・。

探せばもっとあるんじゃねぇかと思おとるのですが。

いつもお世話になっている、あの商店街の下あたりとか・・。あの公園の下あたりにも・・。大きな水堆があるって、想像できます???

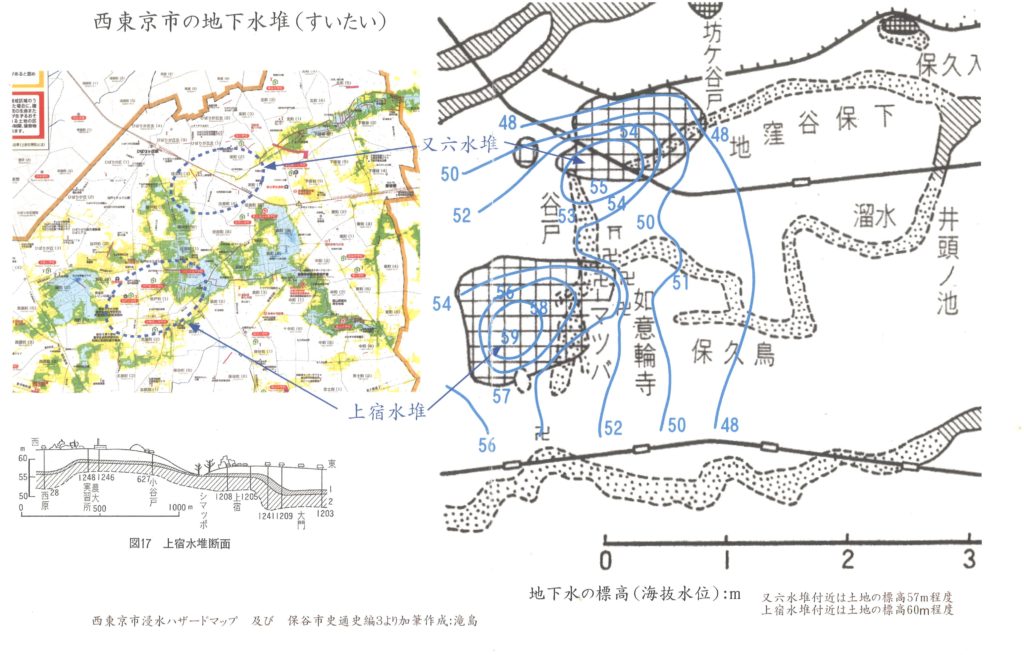

↑上宿水堆付近、東大農場内の溜め池とカモとレーダーと田無タワー

↑上宿水堆付近、東大農場内の溜め池とカモとレーダーと田無タワーちなみに、この辺は2~3m掘ると地下水が出るそうで・・。

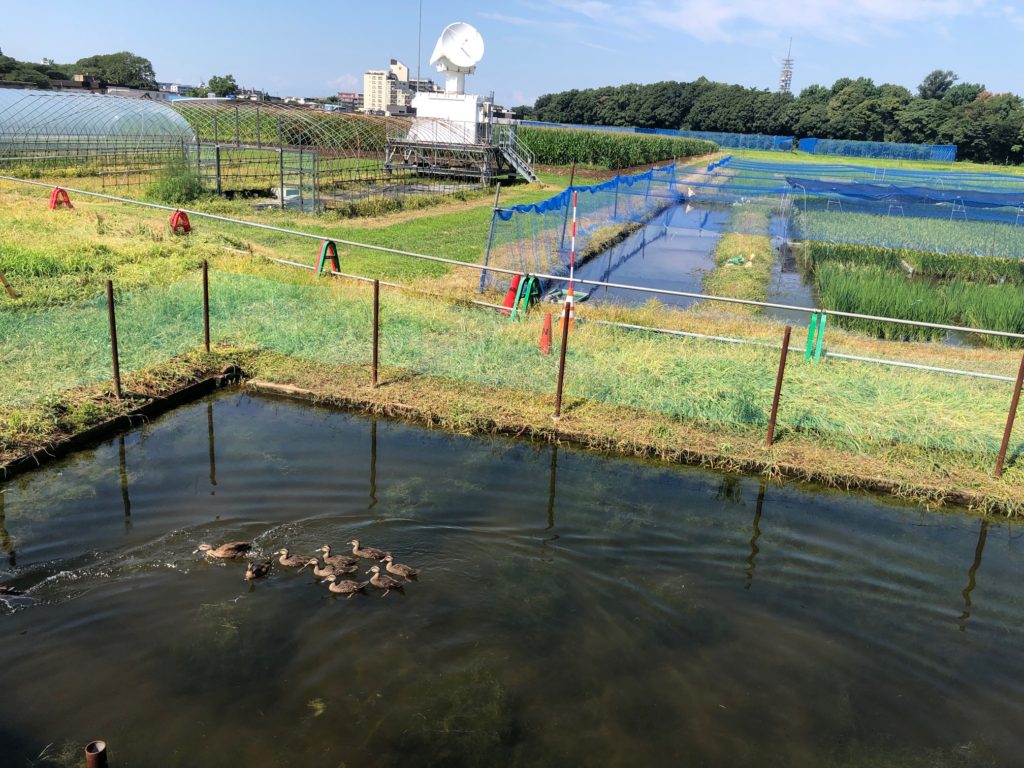

容易に水が取りやすい場所であったので、昔から人々が住んでいて、少なくとも中世には谷戸付近に人家があったとされ、現在のフラワー通り商店街周辺には板碑など古い文化財も発見されています。

↑宝晃院に安置されている、鎌倉時代の板碑

↑宝晃院に安置されている、鎌倉時代の板碑 市指定文化財第3号

市指定文化財第3号「延享の板碑」(1308年~1310年)

この地域、むかしは豪雨時に野水が出たという話を聞きました。

↑暗渠のグレーチング部分から綺麗な水が窺え、耳を澄ますと水のせせらぎの音~♪

↑暗渠のグレーチング部分から綺麗な水が窺え、耳を澄ますと水のせせらぎの音~♪地下水堆の下部が粘土質で、地下水を滞留させると同時に雨水の浸透を妨げるため、大雨時に地下水堆がいっぱいになると野水、寄り水となって地表に溢れ、小川を形成した。

それがやがて新川や大泉堀などの白子川の支流になったのでしょう。

野水が出るところって畑とかに向かない場所もあるだろうし、建物を建てるにしても、しっかりした基礎にしなければならない、あまり歓迎できるものではないが・・。

綺麗な水が、うずたかく、幾重にも高く盛り上がっているなんて。。

私は、水の潤いをとじこめたような「水まんじゅう」のようなものを想像しました。

夏にぴったり。

古く昔から人々は住んでいるのだからメリットも大きかったのではないでしょうか。

古く昔から人々は住んでいるのだからメリットも大きかったのではないでしょうか。上宿あたりの地下水でつくった、豆腐屋のところてんが美味いこと美味いこと..。

毎年のことですが

日陰でも38℃の夏でした。