「御門訴事件」は明治2年(1869)品川県下400余ヶ村のなかで、明治新政府が打ち出した新しい社倉制度に対して、このへん地域12ヵ村の農民が品川県庁の門前に苦しい実情を訴えに行きました。

「御門訴事件」は明治2年(1869)品川県下400余ヶ村のなかで、明治新政府が打ち出した新しい社倉制度に対して、このへん地域12ヵ村の農民が品川県庁の門前に苦しい実情を訴えに行きました。県側は門前に陳情に来た多数の百姓を武力鎮圧

、後に農民側の関係者が次々と逮捕されたり、逃亡者の行方を聞きだすため、家族まで厳しい拷問を受けました。

あれから150年

いい悪いは別として「そーいうことがあった」というは、近代史実として伝えていきたい話ではある。

一揆が頻発していた時代、幕政時代の10倍もの一揆が日本各地で起こっていた。

そんな時代に、まるでインドのマハトマ・ガンジーの「塩の行進」のような非暴力の訴えがあったのです。

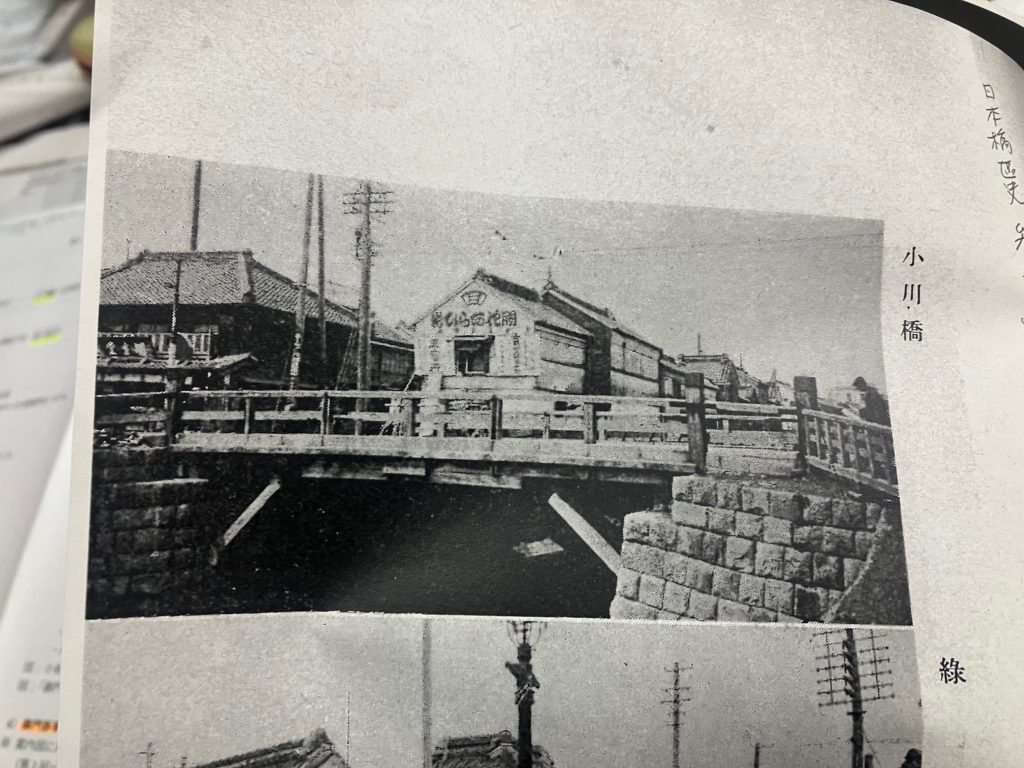

↑明治2年頃の品川県庁のあった日本橋付近

↑明治2年頃の品川県庁のあった日本橋付近まだ選挙権もない、人権すら無い時代

人々は、なにを考え、いかに意思表示をしたのでしょうか・・。

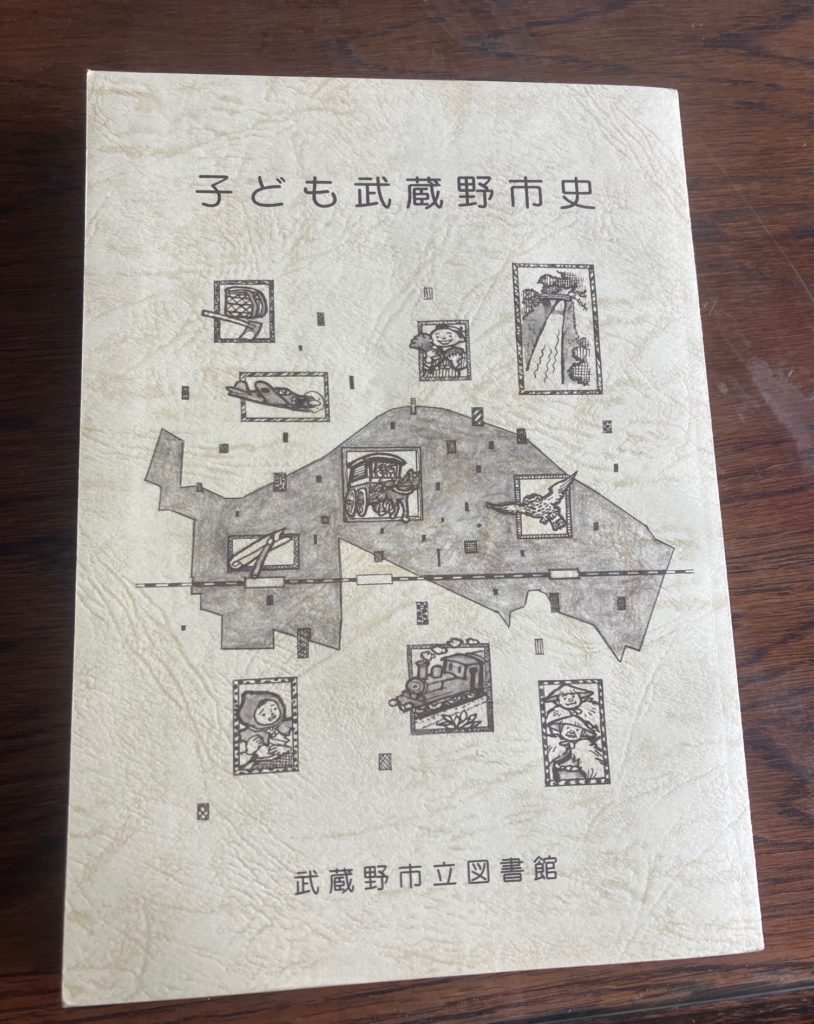

武蔵野市の小学校3~4年生の授業で使う郷土史の副読本『子ども武蔵野史』では、御門訴事件のことや、その前後の時代背景も含めて地元の歴史をわかりやすく伝えている。

西東京市では諸事情があり、近年までタブー視されていて

西東京市では諸事情があり、近年までタブー視されていて「黙して、あまり語られることはなかった・・。」

という点も興味深いところではあります。

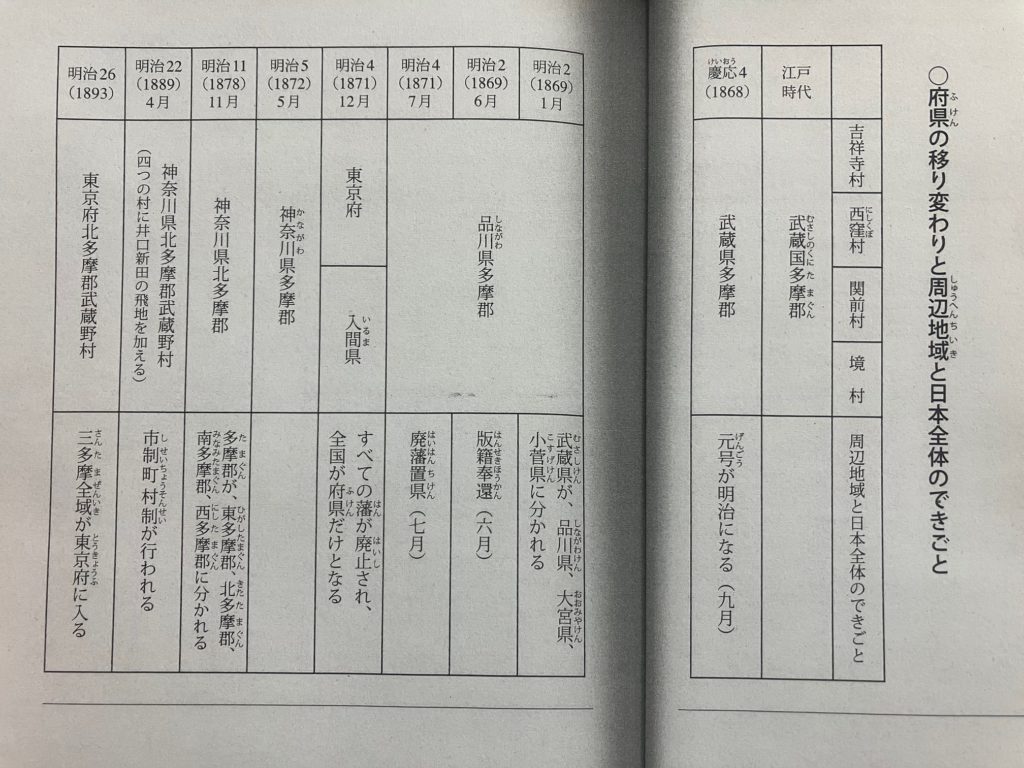

御門訴事件は明治2年、まだ新政府になりたてで品川県になったり神奈川県になったり、メチャクチャな時代ですからね・・。ちなみに上保谷新田は新座郡上保谷村で埼玉県でした。

そんな時代、同時代にどのようなことがあったのか、調べてみました。

御門訴事件は明治2年、まだ新政府になりたてで品川県になったり神奈川県になったり、メチャクチャな時代ですからね・・。ちなみに上保谷新田は新座郡上保谷村で埼玉県でした。

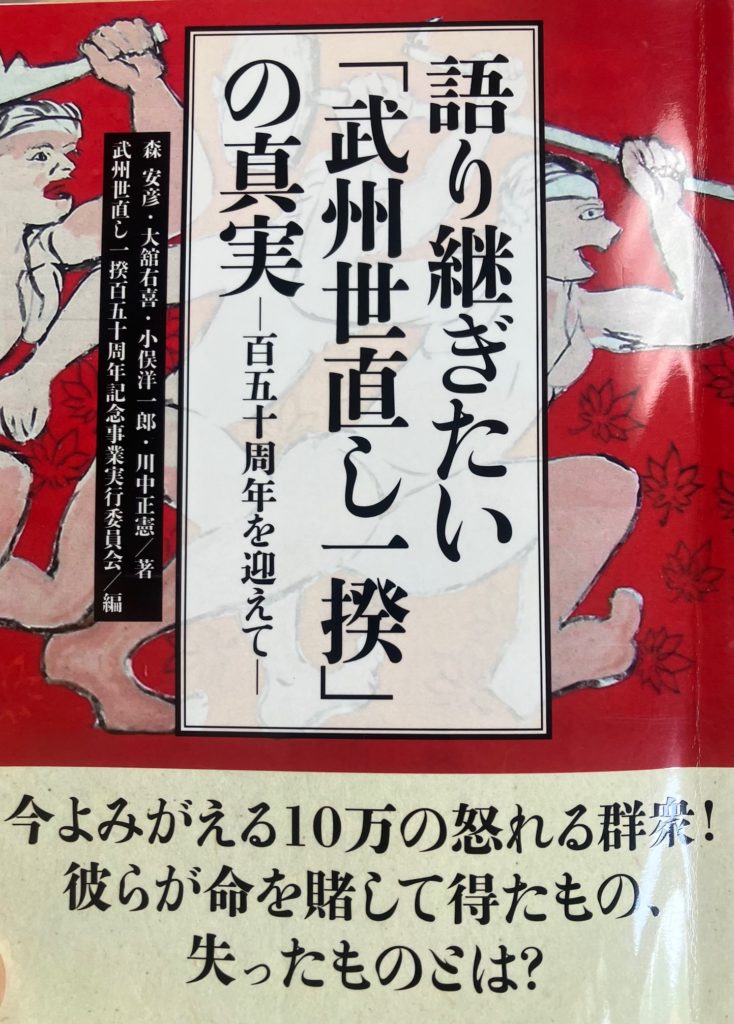

そんな時代、同時代にどのようなことがあったのか、調べてみました。●武州一揆(1866)慶応2年

御門訴事件のわずか3年前、武蔵国で起こった一揆、名栗村で蜂起、世直しを掲げ「ぼっこし(ぶっ壊し)」がおこなわれた。

開港以来、物価の高騰などによって苦しむ農民たちが農具を手に生活を守ろうと立ち上がり、わずか7日の間に一揆は関東各地へ燎原の火のように広がった。

10万人規模の血で血を洗う一揆、とても短い文で紹介できる内容ではないが↓の本では気になる記事を読みました。

「鉄砲があるかないかで抑圧力に大きな差が出ます。・・開港された横浜で、いわゆる赤毛の死の商人(岩波新書『死の商人』など参照)が買い集めた中古のゲーベル銃やミニエール銃をいったん幕府に献上する形にし、改めて貸与されるということにしたそうです。西洋の銃だから訓練も洋式です。武州農兵が受けた訓練もこれです。」と書かれていました。

「鉄砲があるかないかで抑圧力に大きな差が出ます。・・開港された横浜で、いわゆる赤毛の死の商人(岩波新書『死の商人』など参照)が買い集めた中古のゲーベル銃やミニエール銃をいったん幕府に献上する形にし、改めて貸与されるということにしたそうです。西洋の銃だから訓練も洋式です。武州農兵が受けた訓練もこれです。」と書かれていました。なんか、日本って昔から中古の武器とかを買わされたりしていたのですね・・。

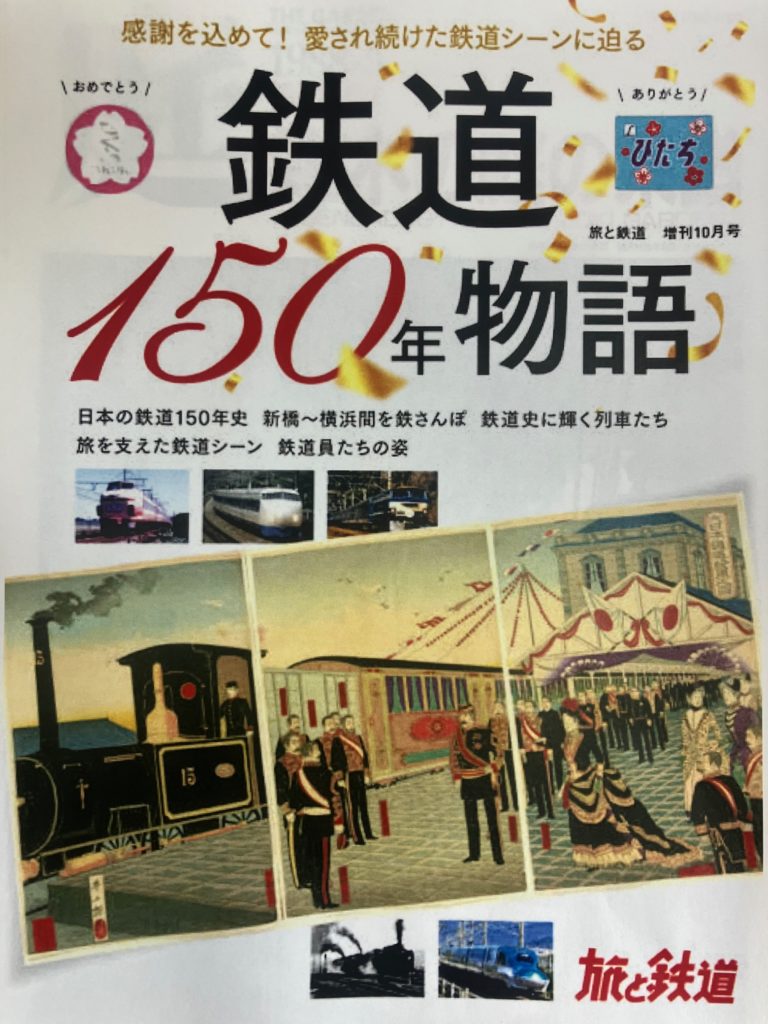

●新橋~横浜間、鉄道開通

文明開化の香りが漂ってますね。ちょうど150年というところが御門訴と同時代になります。

文明開化の香りが漂ってますね。ちょうど150年というところが御門訴と同時代になります。進んでますねぇ~横浜!

2022年に横浜歴史博物館の企画展「みんなでつなげる鉄道150年」は私、観に行ってきました。

●岩倉使節団が欧米諸国に派遣される。

明治4年に岩倉具視をリーダーに伊東博文、木戸孝允、大久保利通ら明治政府の中心人物を含む一団が欧米12か国を視察、1年10か月にも及ぶ長旅

明治4年に岩倉具視をリーダーに伊東博文、木戸孝允、大久保利通ら明治政府の中心人物を含む一団が欧米12か国を視察、1年10か月にも及ぶ長旅はたして一行の見たものとは・・。

この写真は有名ですよね。なぜか岩倉具視だけ和装に、チョンまげ、革靴・・。きっと欧米の方々にとってはインパクトあるファッションで衝撃を与えたことでしょう・・。

御門訴事件のことを、元国立国会図書館副館長を歴任され、図書館学研究にお詳しい熊田敦美さんにも伺いました。

「御門訴の話は明治から急速に発展する、自由民権運動の先駆けになる話であるという方がいるけど、それはいいすぎだよねぇ~・・。 むしろ、その前の段階の話だよね。 苦しさ故の訴えの話であって、貧しい農民たちがお上に訴えたわけで・・。

「御門訴の話は明治から急速に発展する、自由民権運動の先駆けになる話であるという方がいるけど、それはいいすぎだよねぇ~・・。 むしろ、その前の段階の話だよね。 苦しさ故の訴えの話であって、貧しい農民たちがお上に訴えたわけで・・。当時はまだ人権が無いような時代、そーするしかなかったんでしょう・・。」と。

なぜ「御」がつくのか

よく考えてもらいたい・・。とのこと。

貴重なご意見いただきました

ここからは僕の意見

「御門訴」っていうのは、無抵抗の抵抗・・。

実は、いちばん強いと思うんです。むずかしいところなんだけど

なんとかして生きながらえなきゃ

武器をそろえて攻撃しても、きっと報復されるでしょう・・。

終わらないのよねぇ~それやってると・・。

まとめ

私たちの地元である地方史、視界を広くとって、時間や空間をまたぎつつ、同時性という時間軸のフィルターで起こった出来事を比較してみると、また新しい歴史観が生まれてくるかもしれなくて、調べだすとワクワクして時間が足りません。

東京はお盆。

いろいろあったんですね・・。武蔵野の片隅で

いろいろあったんですね・・。武蔵野の片隅でチーン~♪