今年もよろしくお願いいたします。

年末年始、コロナが予断を許さぬ状況だったので、人込みを避け、蜜を避け、自転車で千川上水を辿ってみることにした。

年末年始、コロナが予断を許さぬ状況だったので、人込みを避け、蜜を避け、自転車で千川上水を辿ってみることにした。明治生まれの私の祖父は野菜をたくさん積んだ大八車で川沿いの道を下り、神田方面へ出荷してたと生前に聞いたことがあります。

前日に荷造りして朝、暗いうちに出発して土手沿いを突き進むのだが、眠たくて土手から落っこちそうになることもあったそうな。。。

重たい大八車はさぞ大変だったと思う。

今年の三が日、来客もないので、祖父の歩いた千川上水をたどってみることにした。

まずは境橋の玉川上水からの分水地点から

余談ですが、最近、みじかな生態系を調べようということで千川上水で捕獲した稚魚を水槽で飼っている。名前はよくわからない。稚魚だ。

余談ですが、最近、みじかな生態系を調べようということで千川上水で捕獲した稚魚を水槽で飼っている。名前はよくわからない。稚魚だ。 いざ浅草!

いざ浅草!武蔵野大学付近の庚申塔と石橋供養塔↓

ここは五日市街道との交差点のようなところ

ここは五日市街道との交差点のようなところ交わるところには必ず庚申塔や神社の祠などがある。道しるべの意味もあったのでしょう。

吉祥寺橋の辺りは舗装されてない野道でキャベツ畑と屋敷林

旧道の面影が良いよねぇ。

↓青梅街道と交差する手前に鎮座する御獄神社

千川通りの始点でもあるが、現在、水は善福寺川のほうへ導水され、千川上水はこれから先、通水は停止して暗渠となっている。

千川通りの始点でもあるが、現在、水は善福寺川のほうへ導水され、千川上水はこれから先、通水は停止して暗渠となっている。 千川通り沿いにある大きな東京都水道局の給水塔

千川通り沿いにある大きな東京都水道局の給水塔今は使っているのだろうか?

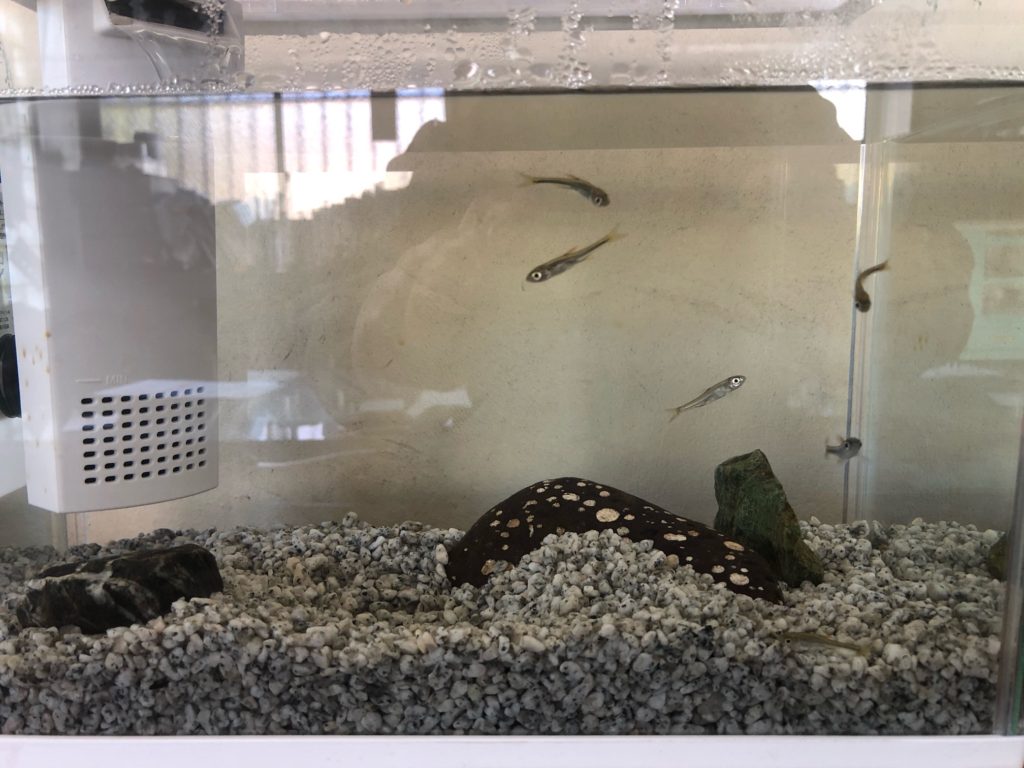

ずーと暗渠ですが、ときおり、空堀が顔を見せることもある。

ここは上石神井の踏切辺り

ここは上石神井の踏切辺りそう。

ここはいつも茂みにパトカーが停まって取り締まりをやっているところです。

↓千川上水親水公園

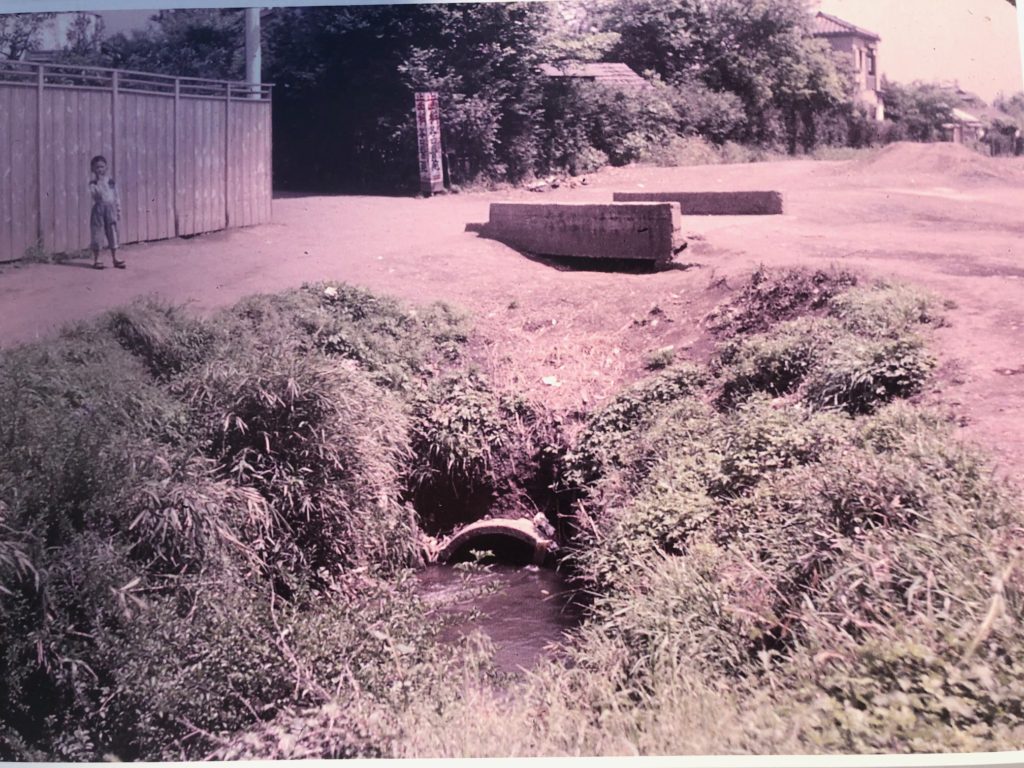

むかしの写真とかも展示している。

むかしの写真とかも展示している。

川沿いの土手に桜が多い理由。ご存じですか?

川沿いの土手に桜が多い理由。ご存じですか?現在の千川通りの練馬~豊島にかけての街路樹も桜が多く面影があります。

江戸の街は水害が多かった、しばしば川が氾濫することも・・。そのため堅固な土手が必要であった。

桜の根っこは生育たくましく太い根を地中に張り巡らせます。

そして毎年多くの人々が花見に訪れ、土手をしらずしらずに踏み固めるので増水に耐えられるしっかりとした土手ができたのです。

機能美と景観美を兼ねた、江戸時代の知恵ですね。

要町付近で粟島神社(アワシマジンジャ)を偶然にも発見した。

この神社の近くには千川駅が示すとおり、千川上水が流れていました。これは阿波州神社と共通する特徴で、なにか千川上水の開削と関連があるのかもしれません・・。

この神社の近くには千川駅が示すとおり、千川上水が流れていました。これは阿波州神社と共通する特徴で、なにか千川上水の開削と関連があるのかもしれません・・。

こちらの神社には池があって鯉が泳いでいて、水にまつわる逸話があるようである。

こちらの神社には池があって鯉が泳いでいて、水にまつわる逸話があるようである。さらに要町通りを横断して板橋高校辺りの桜並木を過ぎるとポツンと小さな庚申塔を発見!

すっかりお遍路気分~♬

すっかりお遍路気分~♬気がつかないと通りすぎてしまうかの小さな庚申塔、少し傾いていたので起してあげたいね。

この先の大山の商店街 ハッピーロード大山辺りで千川上水の痕跡を見失う・・。

千川上水分配堰にたどりついた。 所在は北区滝野川6-9-1

玉川上水新座郡上保谷新田二於テ分派 樋口寸積百拾六坪八合 印刷局抄紙部、内 三拾三坪四合 王子村外廿弐ヶ村。樋口寸積百五拾坪 千川水道会社。 明治十五年七月造之

玉川上水新座郡上保谷新田二於テ分派 樋口寸積百拾六坪八合 印刷局抄紙部、内 三拾三坪四合 王子村外廿弐ヶ村。樋口寸積百五拾坪 千川水道会社。 明治十五年七月造之と石碑に彫ってある。

ここがゴール地点であろうか・・。

六義園給水用千川上水沈殿池の調節バルブ

これから先の余水は木樋によって本郷、小石川、下谷、浅草、神田方面に飲料水として供給されたそうだ。

これから先の余水は木樋によって本郷、小石川、下谷、浅草、神田方面に飲料水として供給されたそうだ。江戸ッ子は水道の水で産湯に浸かるのが粋だったそうな。。

江戸で生まれ育ったってことが自慢だったのですね。

でも墨田川も近いから、そっちから水を引いた方がよさそうな感じもするが・・。

地形の高低差の関係だろうか。

いや、海に近いし塩分が多くて飲料には適さなかったのかもね。

六義園の池の水はかつて千川上水の水だったんだ。

残念ながらコロナ対策で休館であった。

残念ながらコロナ対策で休館であった。近藤勇さんのお墓が近いので寄り道してみた。↓

近代史の貴重な文化遺産である。

近代史の貴重な文化遺産である。都電荒川線を越えて巣鴨へ

猿田彦神社↓

猿田彦神社↓

やはり巣鴨、人が多いので裏道を自転車で人込みをかわす。

やはり巣鴨、人が多いので裏道を自転車で人込みをかわす。谷中辺りは風情があるね。古民家カフェがたくさんあって寄りたいとこだったけど・・。立ち寄らず。

早くコロナが終息して気兼ねなく飲食店に入れるようになってほしいものである。

さらに山手線、埼京線を越えて

さらに山手線、埼京線を越えて

スカイツリーが見えてきた。浅草まであと少しだ。

スカイツリーが見えてきた。浅草まであと少しだ。 到着~!

到着~!花やしきの門前にある芳野屋

で昼食。

昭和レトロな大衆食堂。寅次郎がでてきそうな佇まい。

タンメンとビールをいただいてゆっくりする。

タンメンとビールをいただいてゆっくりする。ふと見上げると

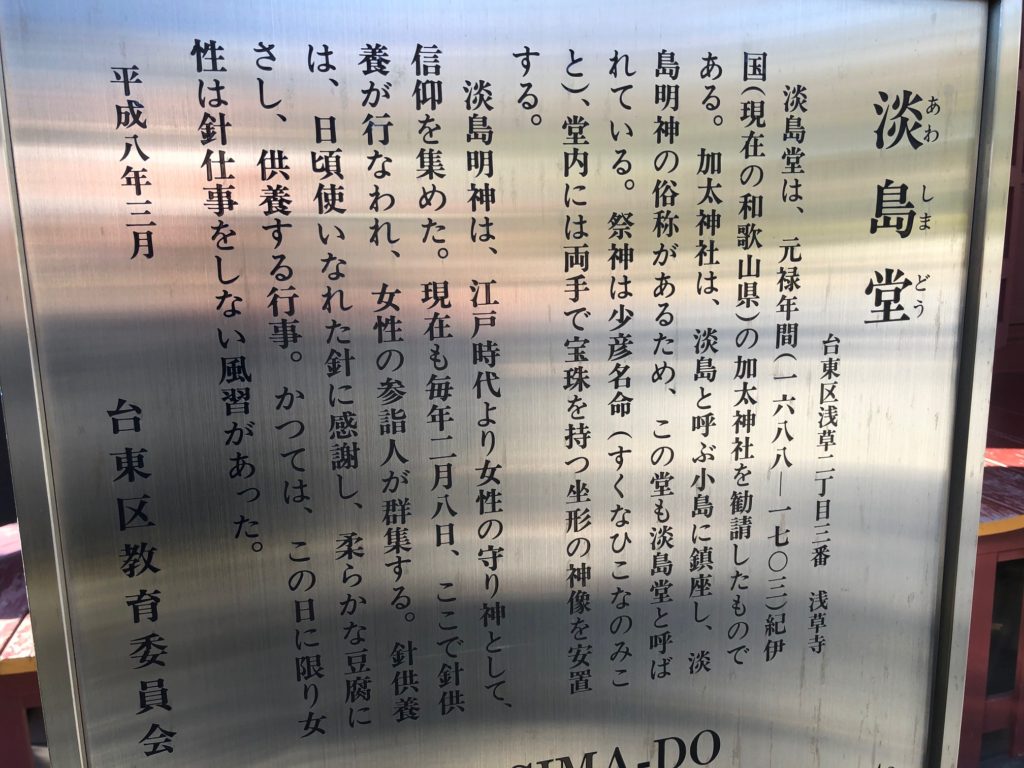

芳野屋の向いには淡島堂(アワシマドウ)があった。

女性の守り神らしい。

どこかで聞いた響きである。アワシマ・・・。

どこかで聞いた響きである。アワシマ・・・。 針供養の祠もあるし・・。

針供養の祠もあるし・・。千川上水沿いの文化伝来として阿波州神社が浅草寺 淡島堂のオマージュであるということは大いに考えられる話ではある。

あくまで仮説だけどね・・。

さて、帰ろうかな

人込みを避けて浅草寺への参拝は避けて帰ろう。

帰り路は緩やかな上りが多くて、くたびれた。

帰り路は緩やかな上りが多くて、くたびれた。浅草はやはり下町だったんだね。

おもってたほど遠くなかった。

自転車の旅もいいもんだ。

早くコロナが終息して安心して旅に行けるようになるといいですね。

良い年になりますように。