市内では古い建築物である阿波洲神社本殿とクラシックカーがお似合いですね。

平井園の隣には、なぜか昔から阿波洲神社(アワシマジンジャ)があるわけで。

平井園の隣には、なぜか昔から阿波洲神社(アワシマジンジャ)があるわけで。この神社の由来、そして近隣のアワシマも調べてみました。

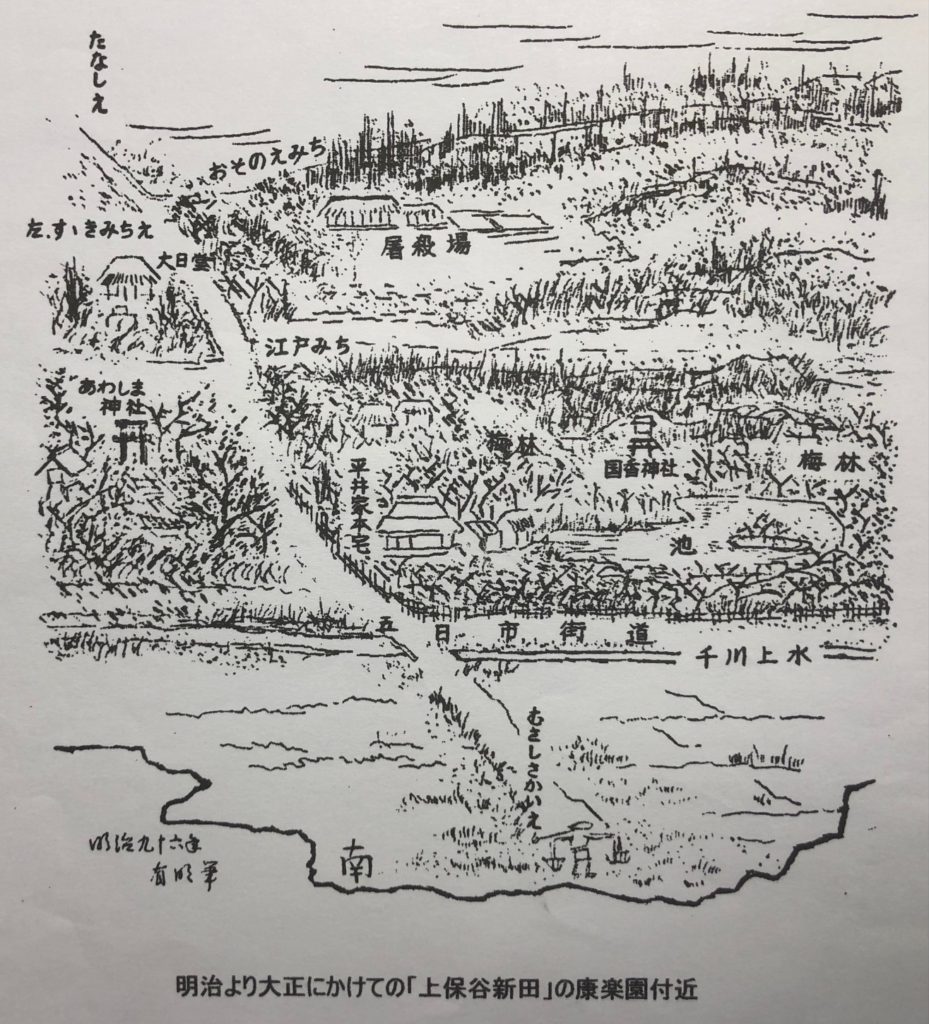

西東京市教育委員会の説明板によると、阿波洲神社は宝暦二年(1752年)に粟嶋明神として勧請された。(別当寺「寶晃院文書」)

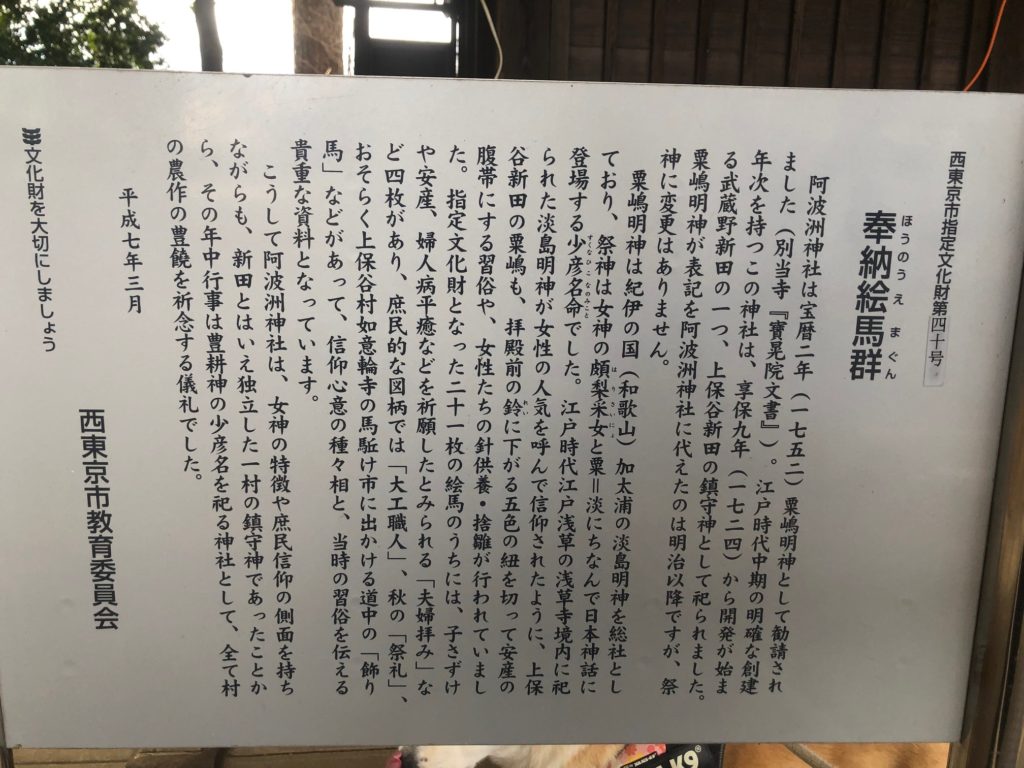

西東京市教育委員会の説明板によると、阿波洲神社は宝暦二年(1752年)に粟嶋明神として勧請された。(別当寺「寶晃院文書」) 絵図を見てみると・・。大日堂、国香神社、屠殺場など、当時の状況が描かれていますね。

絵図を見てみると・・。大日堂、国香神社、屠殺場など、当時の状況が描かれていますね。江戸中期に明確な創立年次を持つ、この神社は享保九年(1724年)から始まる武蔵野新田の一つ、上保谷新田の鎮守神として奉られた。

粟嶋明神が阿波洲神社に代えたのは明治以降であるが、祭神に変更はありません・・。とのこと

紀伊の国(和歌山)加太浦の淡嶋明神が総社である。

昨年、近辺のアワシマにも行ってみました。

●淡島堂(アワシマドウ)(森厳寺内)(世田谷区代沢3-27-1)

下北沢駅にほど近い小高い丘の上にありました。

下北沢駅にほど近い小高い丘の上にありました。

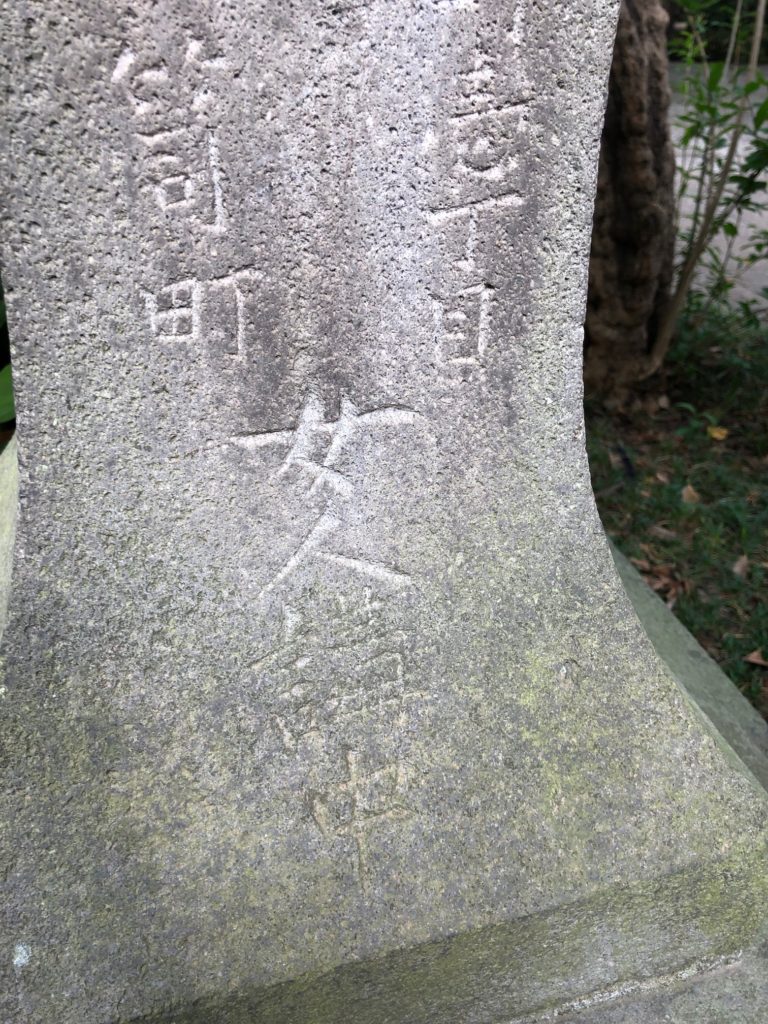

女人講中という石碑、針供養の碑がありました。

女人講中という石碑、針供養の碑がありました。 お灸が有名らしい・・。

お灸が有名らしい・・。江戸中で評判のなり大変賑わっていたそうで。

その名残が、渋谷から経堂をつなぐ

「淡島通り」

現在はオシャレなショップやカフェが立ち並ぶストリートとなっています。

●粟嶋大明神(茨城県常総市沖新田町434)

大きな子宝の神様が2対

大きな子宝の神様が2対

ご立派です!

ご立派です!

江戸時代の頃に、婦人病、性病、疫病の守護神として女性の信仰を集めたそうです。

江戸時代の頃に、婦人病、性病、疫病の守護神として女性の信仰を集めたそうです。余談ですが

生殖に関わる民族神であるとか、性器の形を御神体とする信仰は、明治5年から始まった「淫祀邪教」を戒める法令施行によって、人々の生活から排除されていったそうです。

●淡島社(アワシマシャ)(神奈川県都築区折本町1458)

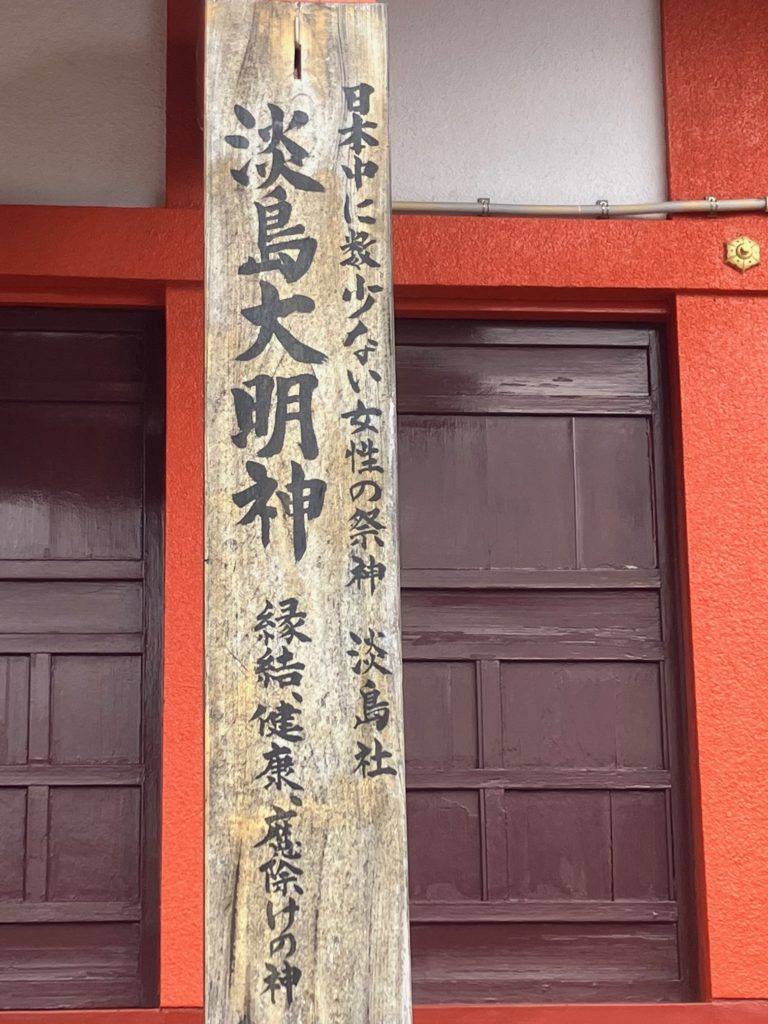

日本中に数少ない女性の神様・・。

病を治す神様・・。とのこと

日本中に数少ない女性の神様・・。

病を治す神様・・。とのこと

針供養の石碑

針供養の石碑●粟島神社(アワシマジンジャ)(豊島区要町2-14-4)

神社内の石碑によると、水の神様の特徴があり、雨乞祈祷や五穀豊穣など地元民に親しまれてきたようである。

神社内の石碑によると、水の神様の特徴があり、雨乞祈祷や五穀豊穣など地元民に親しまれてきたようである。 池があり、鯉が泳いでいました。かつては清水の噴出する静謐の地であったそうです。

池があり、鯉が泳いでいました。かつては清水の噴出する静謐の地であったそうです。この神社の近くには千川上水が流れていました。これは阿波洲神社と共通する特徴。

千川上水開削と何か関連があるのかもしれませんね・・。

●粟嶋神社(熊本県宇土市)

ミニ鳥居をくぐると御利益があり霊験あらたか。

ミニ鳥居をくぐると御利益があり霊験あらたか。

●淡島堂(浅草寺内)(台東区浅草2-3-1)

浅草寺文書の中の『開帳竝修複記』という享保4年の記録を見ますと、既に「淡島の弁天様」とか「淡島の地蔵堂」と見えますから、おそらく元禄時代前後には、江戸に伝わってきたと思われます。

『浅草寺志』の注解に、淡島社の沿革を記した文書がありまして、享保4年に新吉原の桐屋半左衛門が施主となり、浅草寺境内の熊野権現社の拝殿を修復の折、同社所安の淡島明神をこの地に移し、仮の社としたと記されていますが、それは間違いでして、以前から淡島が地名のようになって呼ばれていたことでも、享保以前から存在していたと思われる。※淡島堂物語より抜粋

元禄時代と推考できるので、約320年前には、江戸に伝わっていたことになる。

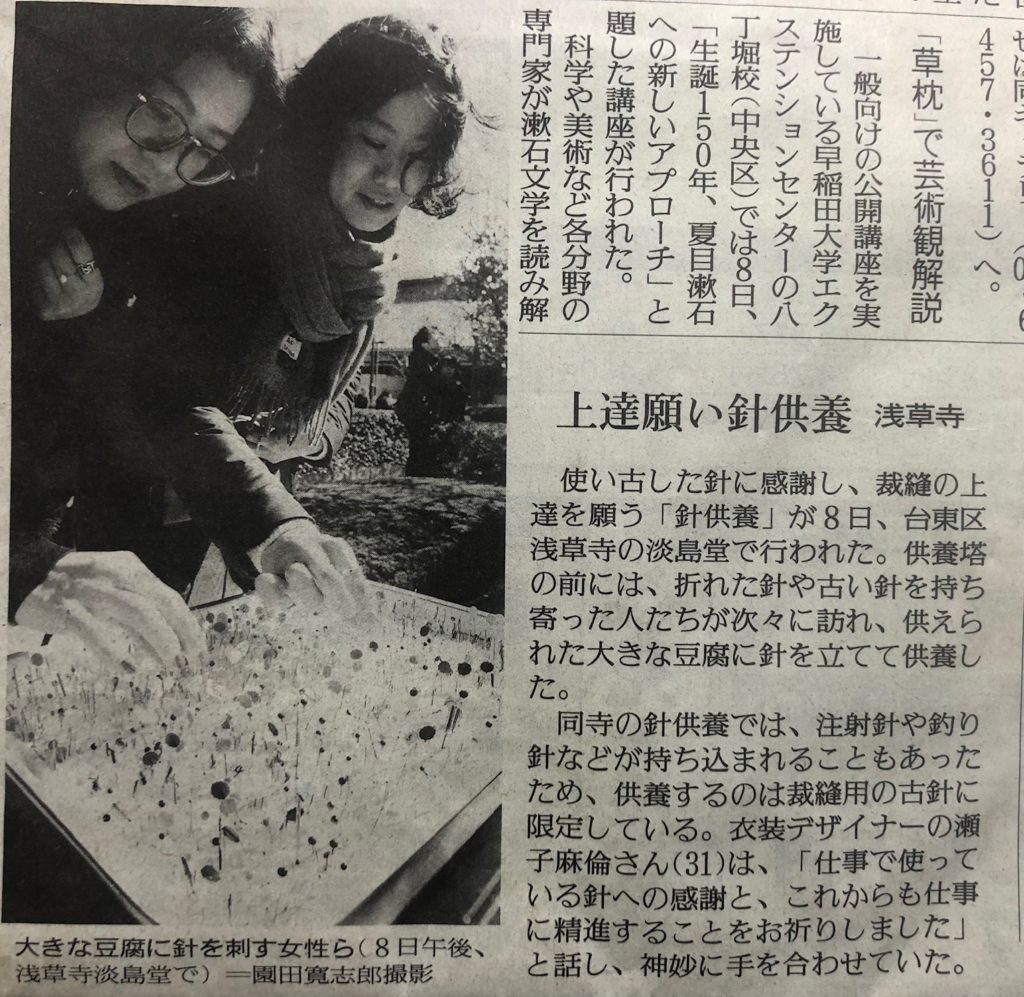

2月8日の針供養会には大きな豆腐に使い終えた裁縫針がたくさん供養されていた。

2月8日の針供養会には大きな豆腐に使い終えた裁縫針がたくさん供養されていた。 ※読売新聞2017・2/9より転載

※読売新聞2017・2/9より転載淡島明神は女性の守り神として信仰を集め、江戸中期には「淡島の願人」と呼ばれる人々が、江戸市中で婦女子に淡島明神の信仰をといてまわっていた。

現在、この淡島さまをお祭りしている神社は全国に多数あり、お寺系では淡島堂である。

もし仮に、千川上水沿いに文化伝来があったとして・・。

上保谷新田の鎮守神として奉られた粟嶋明神が浅草寺淡島堂のオマージュである。という仮説は大いに考えられる話ではある。

それか・・。「淡島の願人」といわれた方々が巡礼にいらしたか?

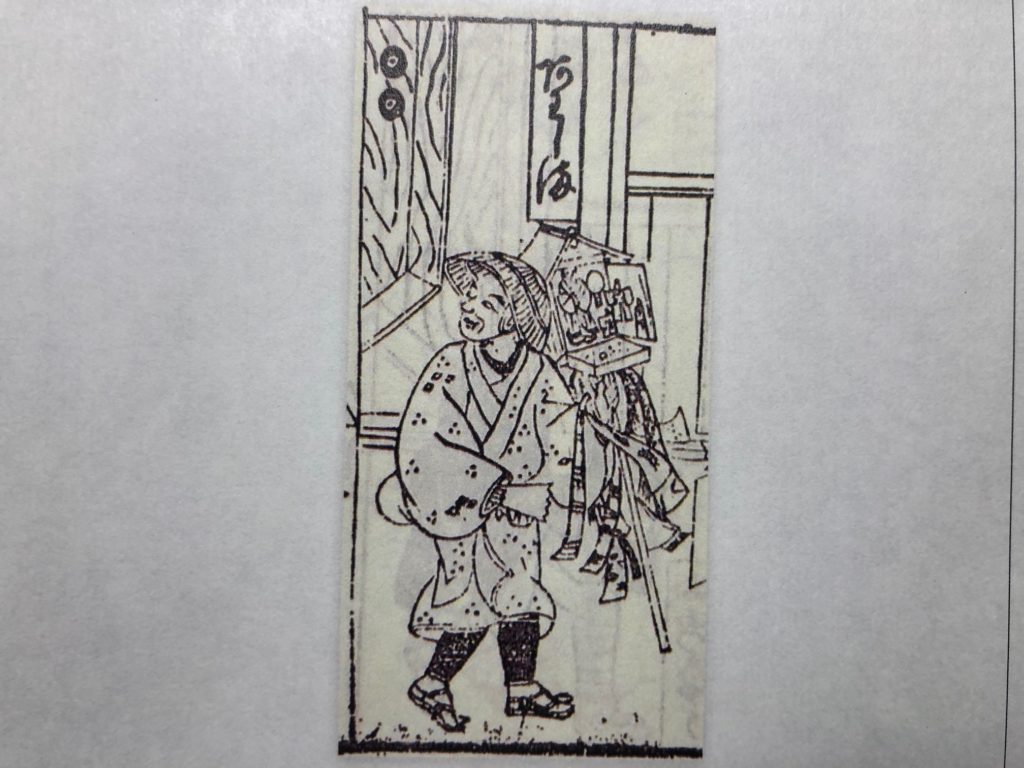

『人倫訓蒙図彙』(元禄3年刊・1690年)

『人倫訓蒙図彙』(元禄3年刊・1690年)※国立国会図書館デジタルコレクションより転載

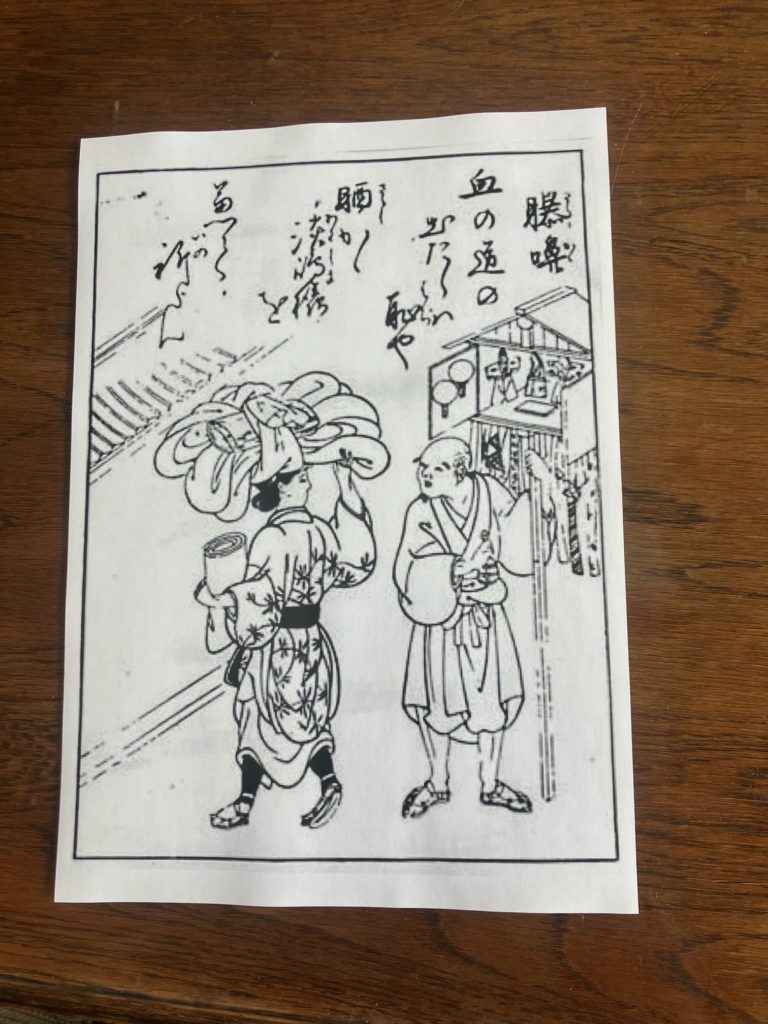

『絵本御伽品鏡』(享保15年刊・1730年)

『絵本御伽品鏡』(享保15年刊・1730年)※国立国会図書館デジタルコレクションより転載

和歌山の「あわしまさん」は1700年の歴史のある日本神話のような荘厳なロマンのある文化であったが

江戸では一般大衆のあいだで流行っていた、民間信仰のようなものであったのではないだろうか?っと推測します。

※『淡島堂物語』より転載

※『淡島堂物語』より転載淡島願人は歌舞伎にもなり、郭の遊女と恋に落ちるそれらの作品は淡島物と呼ばれ、帯下の病の多い遊女たちから信仰されていたことを示しているのだとか・・。

淡島願人は女性たちに代わって、加田の淡島神社に代参したそうである。

上保谷新田の諸先輩がたは、浅草あたりで淡島願人に遭遇したのであろうか?

↑明治初年の上保谷新田(現在の武蔵野大学正門付近)川は千川上水。

↑明治初年の上保谷新田(現在の武蔵野大学正門付近)川は千川上水。遠くに見えるのは玉川上水の木立ですね。

ようするに、荒野だった訳で、江戸に遊びに行くなんて余裕があったでしょうか?

いづれにせよ真相はわかりませんからねぇ~

阿波洲神社は千川上水からの贈り物・・。なんて言うとロマンティックなのかもね。

阿波洲神社となったのは明治以降で、それまでは粟嶋明神であったわけで、なぜ改名したのか、あの「阿波洲」になったかを知る人は居ないし、これもまた謎である。

新町の氏子の先輩方に聞いてみると「あて字」じゃねぇのか・・?という話もよく聞きます。

阿波っていうと阿波踊りで有名な徳島のことで、和歌山とは地理的に近い。

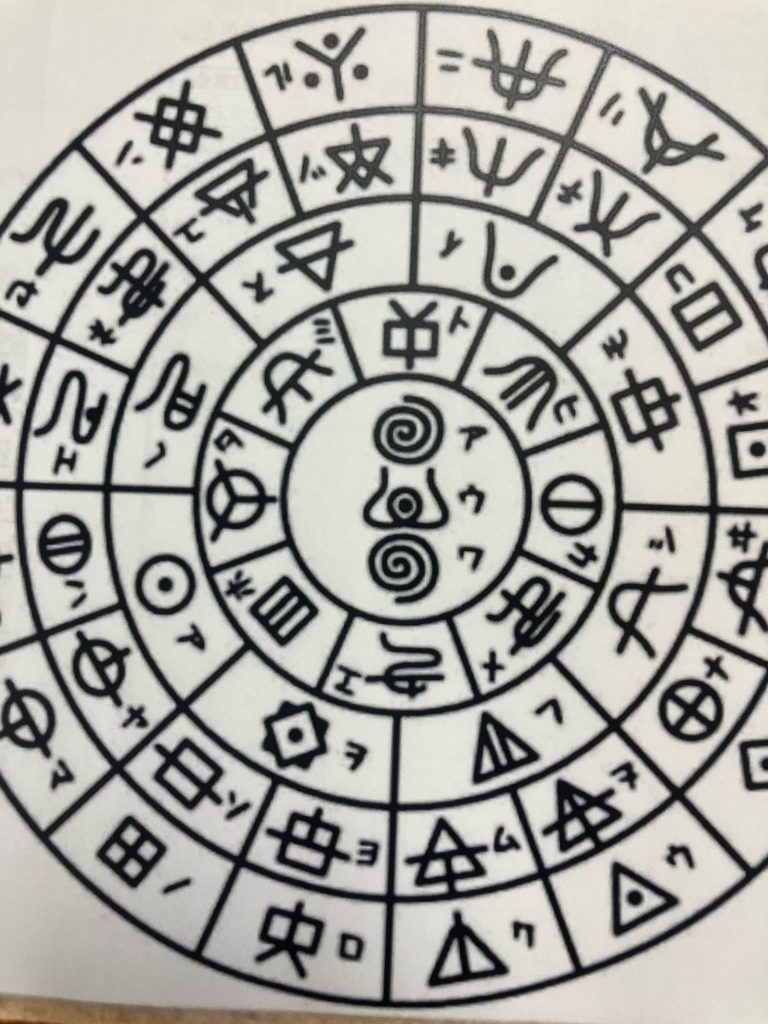

漢字が伝わる前にあった「ヲシテ文字」

漢字が伝わる前にあった「ヲシテ文字」アとワは、始まりと終わりという意味だそうで「淡路」の由来は「阿波への道=阿波路(あわじ)」との説が有名。

和歌山加太の淡嶋神社の総社は1700年の歴史がありますが、日本で漢字が本格的に使われるようになって1600年の歴史があるそうで、漢字が伝わる以前に「あわしまさん」は存在していたのです。

粟、淡、阿波、安房、。「アワシマ」はいろんな表記がありますが、まずアワという響きが先に存在していたようです。

「ヲシテ文字」について詳しい方がいたら、教えていただきたい。

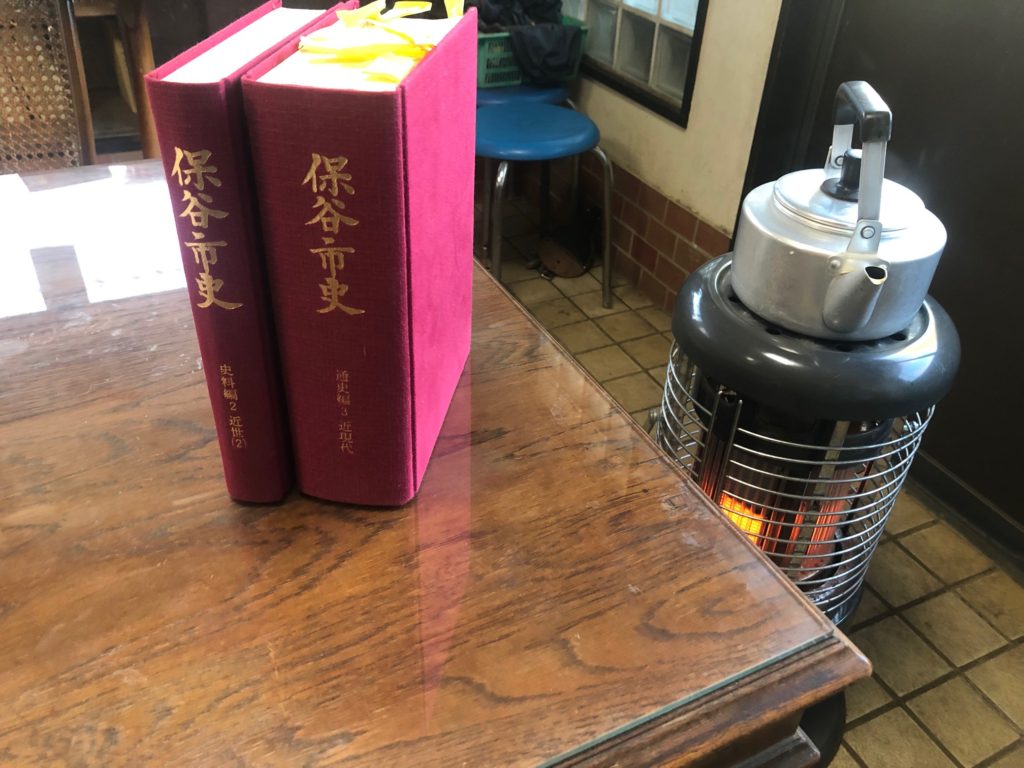

『保谷市史通史編3近代史』177pにはこのようなことが書いてありました。

『保谷市史通史編3近代史』177pにはこのようなことが書いてありました。抜粋しますと・・。

「阿州」つまり藍の特産で知られた徳島の製法をおしえ・・。と書かれていてる。

何か関連があるのかな?・・・と、私は考えました。

製茶が盛んなころ、保谷に製茶伝習所がありました、製藍についても同じく伝習所があり、生徒として下保谷の方々とも交流があったようです。

もしかしたら、そこで「阿波洲」という発想につながるヒントを得たのかもしれません。

↑今も農家の「くね」に茶の木が植わっていているのは、土の飛散防止の目的もありますが、お茶を自家栽培していた頃の名残です。

↑今も農家の「くね」に茶の木が植わっていているのは、土の飛散防止の目的もありますが、お茶を自家栽培していた頃の名残です。しかしながら、古文書などの文献もないので、はっきりしたことはわかりません。古老から聞いた話では、製茶が盛んなころ、古文書などに使われていた和紙を製茶の時に乾燥させるための焙炉に使って燃やしてしまった。だからなにも古文書がないのだ・・。

と聞きました。

真実は藪のなかって感じ。。

以上、調べたことを少しだけ紹介したのですが・・。 ただ、私は神社の研究家ではありませんので間違いもあるかもしれません。

まぁなにはともあれ

阿波洲神社は創建270年

現在は初詣や盆踊りなどに地元のたくさんの方々が訪れるわけで。

素朴な神社ならではの良さってありますよね。清々します。

素朴な神社ならではの良さってありますよね。清々します。今年も皆様に良い年でありますように〇